In this page we are providing all Hindi Grammar topics with detailed explanations it will help you to score more marks in your exams and also write and speak in the Hindi language easily.

Ras in Hindi (रास इन हिंदी) | Ras Ki Paribhasha, Bhed, Udaharan (Example) – Hindi Grammar

What is Ras In Hindi (Hindi Mein Ras)

रस : शब्द की व्युत्पत्ति एवं अर्थ संस्कृत में ‘रस’ शब्द की व्युत्पत्ति ‘रसस्यते असो इति रसाः’ के रूप में की गई है; अर्थात् जिसका आस्वादन किया जाए, वही रस है; परन्तु साहित्य में काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से जो आनन्द प्राप्त होता है, उसे ‘रस’ कहते हैं।

सर्वप्रथम भरतमुनि ने अपने ‘नाट्यशास्त्र’ में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के सम्बन्ध में उन्होंने लिखा है–

“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः।” अर्थात् विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होनेवाला आनन्द ही ‘रस’ है।

काव्य में रस का वही स्थान है, जो शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व सम्भव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को काव्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार रस ‘काव्य की आत्मा ‘ है।

भरतमुनि द्वारा रस की परिभाषा-

रस उत्पत्ति को सबसे पहले परिभाषित करने का श्रेय भरत मुनि को जाता है। उन्होंने अपने ‘नाट्यशास्त्र’ में रास रस के आठप्रकारों का वर्णन किया है। रस की व्याख्या करते हुए भरतमुनि कहते हैं कि सब नाट्य उपकरणों द्वारा प्रस्तुत एक भावमूलक कलात्मक अनुभूति है। रस का केंद्र रंगमंच है। भाव रस नहीं, उसका आधार है किंतु भरत ने स्थायी भाव को ही रस माना है।

रस की काव्यशास्त्र के सिद्धान्त

हिन्दी-

- सिद्धान्त – प्रवर्तक

- रीतिवाद – केशवदास (रामचन्द्र शुक्ल ने चिन्तामणि कों हिन्दी में रीतिवाद का प्रवर्तक माना है।)

- स्वच्छन्दतावाद – श्रीधर पाठक

- छायावाद – जयशंकर प्रसाद

- हालावाद – हरिवंशराय बच्चन’

- मांसलवाद – रामेश्वर शुक्ल ‘अंचल’

- प्रयोगवाद – अज्ञेय

- कैप्सूलवाद – ओंकारनाथ त्रिपाठी

- प्रपद्यवाद (नकेनवाद) – नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश कुमार

रस की पाश्चात्य

- सिद्धान्त – प्रवर्तक

- अनुकरण सिद्धान्त – अरस्तू

- त्रासदी तथा विरेचन सिद्धान्त – अरस्तू

- औदात्यवाद – लोंजाइनस

- सम्प्रेषण सिद्धान्त – आई.ए. रिचर्ड्स

- निर्वैयक्तिकता का सिद्धान्त – टी. एस. इलियट

- अभिव्यंजनावाद – बेनदेतो क्रोचे

- अस्तित्ववाद – सॉरेन कीर्कगार्द

- द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद – कार्ल मार्क्स

- मार्क्सवाद – कार्ल मार्क्स

- मनोविश्लेषणवाद – फ्रॉयड

- विखण्डनवाद – जॉक देरिदा

- कल्पना सिद्धान्त – कॉलरिज

- स्वच्छन्दतावाद – विलियम्स वर्ड्सवर्थ

- प्रतीकवाद – जॉन मोरियस

- बिम्बवाद – टी.ई. ह्यम

रस की पाश्चात्य आलोचकों की प्रमुख पुस्तकें व उनके रचनाकार

- पुस्तक – लेखक/रचनाकार

- इओन, सिंपोसियोन, पोलितेइया, रिपब्लिक, नोमोई – प्लेटो

- तेखनेस रितोरिकेस, पेरिपोइतिकेस – अरस्तू

- पेरिइप्सुस – लोंजाइनस

- बायोग्राफिया लिटरेरिया, द फ्रेंड, एड्सटू रिफ्लेक्शन – कॉलरिज

- लिरिकल बैलेड्स – विलियम वर्ड्सवर्थ

- एस्थेटिक – बेनदेतो क्रोचे

- द सेक्रेड वुड, सेलेक्टेड एसेस, एसेस एन्शेंट एंड मॉडर्न – टी.एस. इलियट

- प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कॉलरिज आन इमेजिनेशन – आई.ए. रिचर्ड्स

- ऐस्से ऑन क्रिटिसिज्म – पोप

- रिवेल्युएशंस, द कॉमन पर्स्ट – एफ. आर. लिविस

- ग्रामर ऑफ मोटिक्स – केनेथ बर्क

- क्रिटिक्स एण्ड क्रिटिसिज़्म – आर.एस. क्रेन

रस

रस सिद्धान्त भारतीय काव्य-शास्त्र का अति प्राचीन और प्रतिष्ठित सिद्धान्त है। नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक आचार्य भरतमुनि का यह प्रसिद्ध सूत्र ‘रस-सिद्धान्त’ का मूल हैं-

विभावानुभावव्याभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः

अर्थात् विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस रस सूत्र का विवेचन सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ‘नाट्यशास्त्र’ में किया।

साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटकादि को देखने से जो आनन्द की अनुभूति होती है, उसे ‘रस’ कहते हैं। रस के मुख्य रुप से चार अंग माने जाते हैं, जो निम्न प्रकार हैं

1. स्थायी भाव हृदय में मूलरूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप में सृजित या परिणत होते हैं। स्थायी भावों की संख्या नौ है-रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निवेद।

2. विभाव जो व्यक्ति वस्तु या परिस्थितियाँ स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाष दो प्रकार के होते हैं-

(i) आलम्बन विभाव जिन वस्तुओं या विषयों पर आलम्बित होकर भाव उत्पन्न होते हैं, उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं; जैसे-नायक-नायिका।

आलम्बन के भी दो भेद हैं-

(अ) आश्रय जिस व्यक्ति के मन में रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं, उसे आश्रय कहते हैं।

(ब) विषय जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होते हैं, उसे विषय कहते हैं।

(ii) उद्दीपन विभाव आश्रय के मन में भावों को उद्दीप्त करने वाले विषय की बाह्य चेष्टाओं और बाह्य वातावरण को उद्दीपन विभाव. कहते हैं; जैसे-शकुन्तला को देखकर दुष्यन्त के मन में आकर्षण (रति भाव) उत्पन्न होता है। उस समय शकुन्तला की शारीरिक चेष्टाएँ तथा वन का सुरम्य, मादक और एकान्त वातावरण दुष्यन्त के मन में रति भाव को और अधिक तीव्र करता है, अतः यहाँ शकुन्तला की शारीरिक चेष्टाएँ तथा वन का एकान्त वातावरण आदि को उद्दीपन विभाव कहा जाएगा।

3. अनुभाव आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएँ होती हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। अनुभाव चार प्रकार के माने गए हैं-कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विका सात्विक अनुभाव की संख्या आठ है, जो निम्न प्रकार है-

- स्तम्भ

- स्वेद

- रोमांच

- स्वर- भंग

- कम्प

- विवर्णता (रंगहीनता)

- अक्षु

- प्रलय (संज्ञाहीनता)।

4. संचारी भाव आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनके द्वारा स्थायी भाव और तीव्र हो जाता है। संचारी भावों की संख्या 33 है-हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा (व्रीड़ा), ग्लानि, चिन्ता, शंका, असूया, अमर्ष, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, स्मृति, मद, उन्माद, अवहित्था, अपस्मार, व्याधि, मरण। आचार्य देव कवि ने ‘छल’ को चौतीसवाँ संचारी भाव माना है।

रस के प्रकार

आचार्य भरतमुनि ने नाटकीय महत्त्व को ध्यान में रखते हुए आठ रसों का उल्लेख किया-शृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स एवं अद्भुत। आचार्य मम्मट और पण्डितराज जगन्नाथ ने रसों की संख्या नौ मानी है-श्रृंगार, हास, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शान्त। आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य को दसवाँ रस माना है तथा रूपगोस्वामी ने ‘मधुर’ नामक ग्यारहवें रस की स्थापना की, जिसे भक्ति रस के रूप में मान्यता मिली। वस्तुत: रस की संख्या नौ ही हैं, जिनका वर्णन निम्नलिखित है-

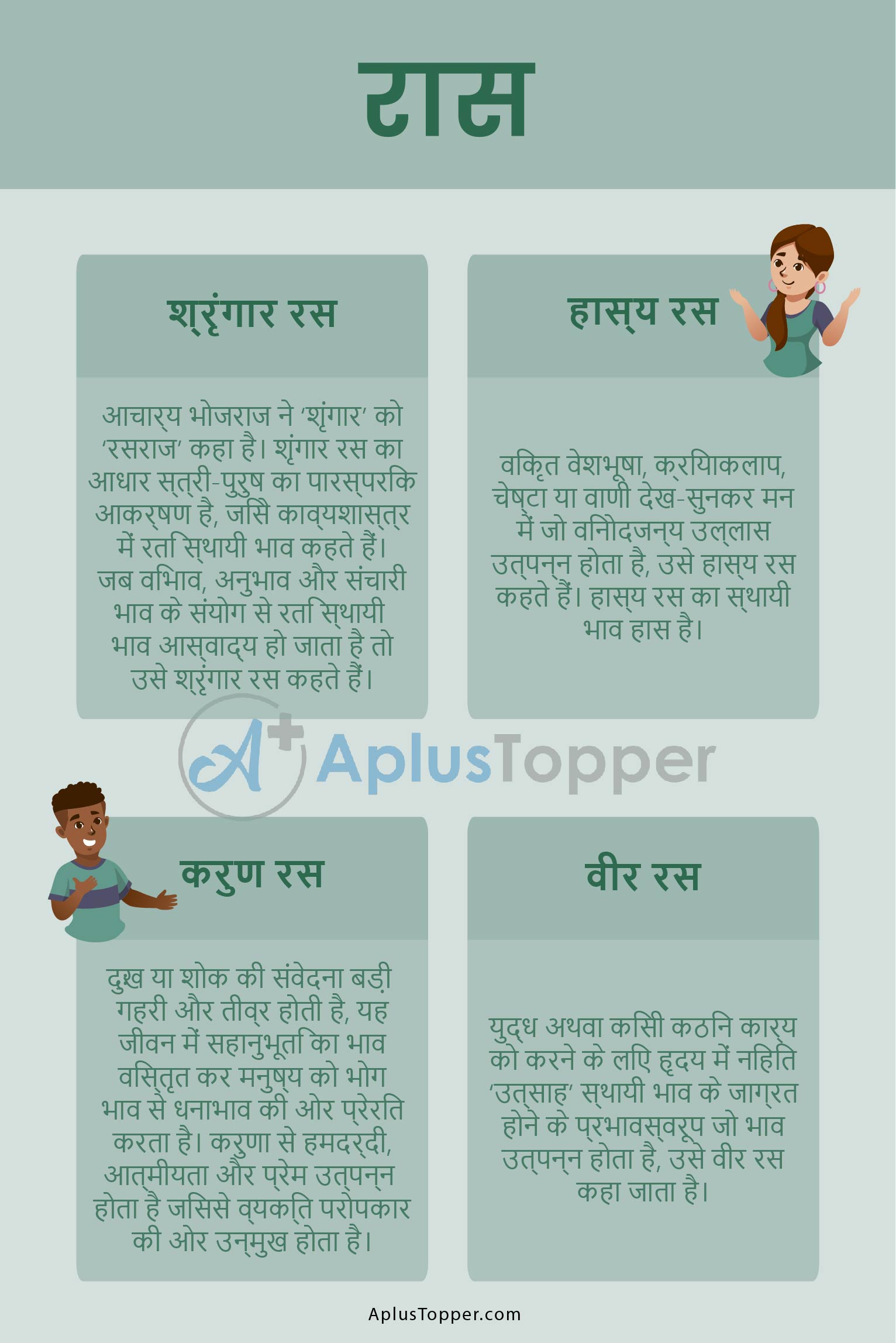

1. श्रृंगार रस

आचार्य भोजराज ने ‘शृंगार’ को ‘रसराज’ कहा है। शृंगार रस का आधार स्त्री-पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्यशास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव आस्वाद्य हो जाता है तो उसे श्रृंगार रस कहते हैं। शृंगार रस में सुखद और दुःखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं; इसी आधार पर इसके दो भेद किए गए हैं-संयोग शृंगार और वियोग श्रृंगार।

(i) संयोग श्रृंगार

जहाँ नायक-नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन होता है, वहाँ संयोग शृंगार होता है। उदाहरण-

“चितवत चकित चहूँ दिसि सीता।

कहँ गए नृप किसोर मन चीता।।

लता ओर तब सखिन्ह लखाए।

श्यामल गौर किसोर सुहाए।।

थके नयन रघुपति छबि देखे।

पलकन्हि हूँ परिहरी निमेषे।।

अधिक सनेह देह भई भोरी।

सरद ससिहिं जनु चितव चकोरी।।

लोचन मग रामहिं उर आनी।

दीन्हें पलक कपाट सयानी।।”

यहाँ सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है वही रति स्थायी भाव है राम और सीता आलम्बन विभाव, लतादि उद्दीपन विभाव, देखना, देह का भारी होना आदि अनुभाव तथा हर्ष, उत्सुकता आदि संचारी भाव हैं, अत: यहाँ पूर्ण संयोग शृंगार रस है।

(ii) वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार

जहाँ वियोग की अवस्था में नायक-नायिका के प्रेम का वर्णन होता है, वहाँ वियोग या विप्रलम्भ शृंगार होता है। उदाहरण-

“कहेउ राम वियोग तब सीता।

मो कहँ सकल भए विपरीता।।

नूतन किसलय मनहुँ कृसानू।

काल-निसा-सम निसि ससि भानू।।

कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा।

वारिद तपत तेल जनु बरिसा।।

कहेऊ ते कछु दुःख घटि होई।

काहि कहौं यह जान न कोई।।”

यहाँ राम का सीता के प्रति जो प्रेम भाव है वह रति स्थायी भाव, राम आश्रय, सीता आलम्बन, प्राकृतिक दृश्य उद्दीपन विभाव, कम्प, पुलक और अश्रु अनुभाव तथा विषाद, ग्लानि, चिन्ता, दीनता आदि संचारी भाव हैं, अत: यहाँ वियोग शृंगार रस है।

2. हास्य रस

विकृत वेशभूषा, क्रियाकलाप, चेष्टा या वाणी देख-सुनकर मन में जो विनोदजन्य उल्लास उत्पन्न होता है, उसे हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास है।

उदाहरण-

“जेहि दिसि बैठे नारद फूली।

सो दिसि तेहि न विलोकी भूली।।

पुनि पुनि मुनि उकसहिं अकुलाहीं।

देखि दसा हरिगन मुसकाहीं।।”

यहाँ स्थायी भाव हास, आलम्बन वानर रूप में नारद, आश्रय दर्शक, श्रोता उद्दीपन नारद की आंगिक चेष्टाएँ; जैसे-उकसना, अकुलाना बार-बार स्थान बदलकर बैठना अनुभाव हरिगण एवं अन्य दर्शकों की हँसी और संचारी भाव हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि हैं, अत: यहाँ हास्य रस है।

3. करुण रस

दुःख या शोक की संवेदना बड़ी गहरी और तीव्र होती है, यह जीवन में सहानुभूति का भाव विस्तृत कर मनुष्य को भोग भाव से धनाभाव की ओर प्रेरित करता है। करुणा से हमदर्दी, आत्मीयता और प्रेम उत्पन्न होता है जिससे व्यक्ति परोपकार की ओर उन्मुख होता है। इष्ट वस्तु की हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रिय का चिरवियोग, अर्थ हानि, आदि से जहाँ शोकभाव की परिपुष्टि होती है, वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। उदाहरण-

“सोक विकल एब रोवहिं रानी।

रूप सील बल तेज बखानी।।

करहिं विलाप अनेक प्रकारा।

परहिं भूमितल बारहिं बारा।।”

यहाँ स्थायी भाव शोक, दशरथ आलम्बन, रानियाँ आश्रय, राजा का रूप तेज बल आदि उद्दीपन रोना, विलाप करना अनुभाव और स्मृति, मोह, उद्वेग कम्प आदि संचारी भाव हैं, अत: यहाँ करुण रस है।

4. वीर रस

युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित ‘उत्साह’ स्थायी भाव के जाग्रत होने के प्रभावस्वरूप जो भाव उत्पन्न होता है, उसे वीर रस कहा जाता है।

उत्साह स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है, तब वीर रस उत्पन्न होता है। उदाहरण

“मैं सत्य कहता हूँ सखे! सुकुमार मत जानो मुझे।

यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे।।

हे सारथे! हैं द्रोण क्या? आवें स्वयं देवेन्द्र भी।

वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे कभी।।”

यहाँ स्थायी भाव उत्साह आश्रय अभिमन्युद्ध आलम्बन द्रोण आदि कौरव पक्ष, अनुभाव अभिमन्यु के वचन और संचारी भाव गर्व, हर्ष, उत्सुकता, कम्प मद, आवेग, उन्माद आदि हैं, अत: यहाँ वीर रस है।।

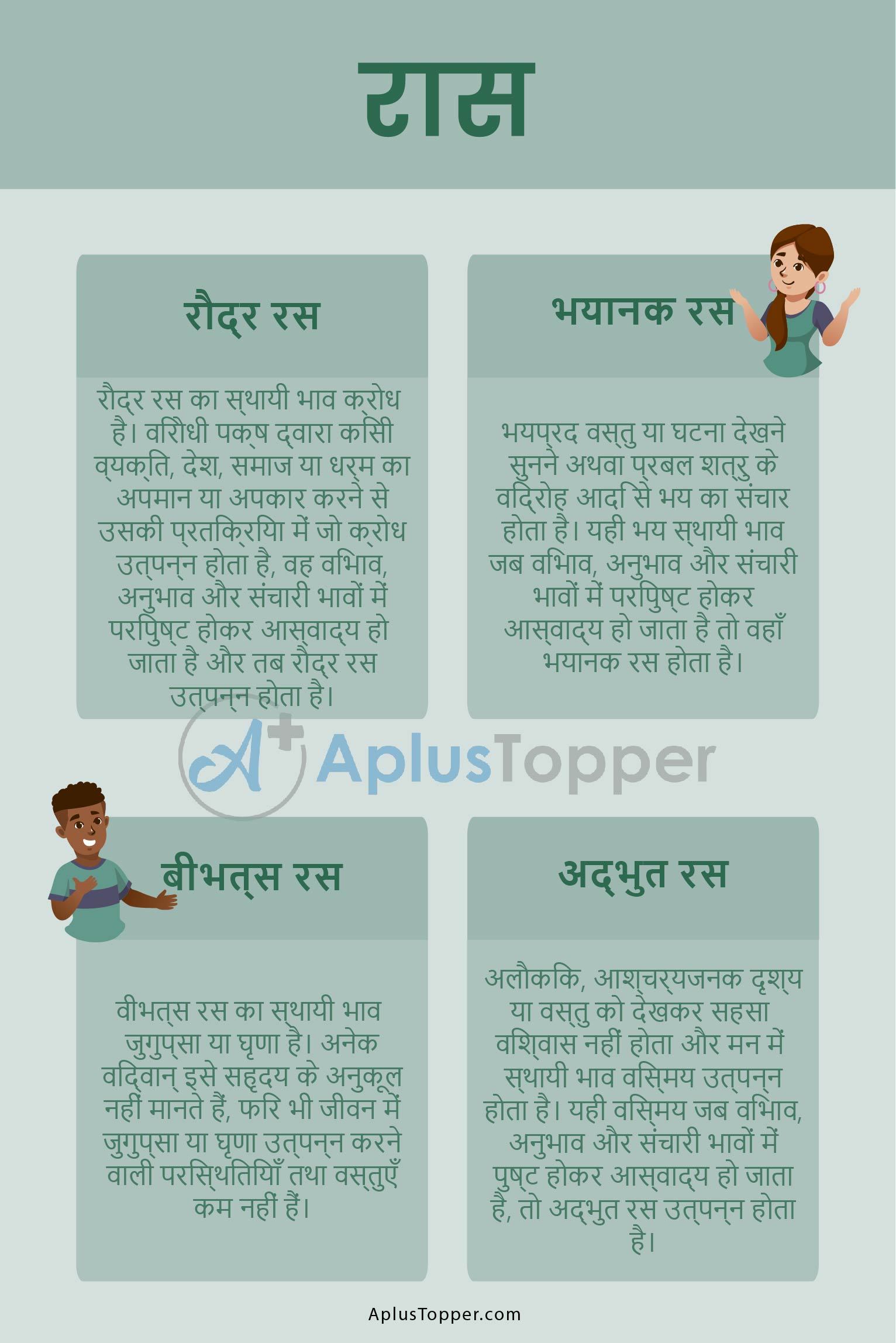

5. रौद्र रस

रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति, देश, समाज या धर्म का अपमान या अपकार करने से उसकी प्रतिक्रिया में जो क्रोध उत्पन्न होता है, वह विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है और तब रौद्र रस उत्पन्न होता है। उदाहरण

“माखे लखन कुटिल भयीं भौंहें।

रद-पट फरकत नयन रिसौहैं।।

कहि न सकत रघुबीर डर, लगे वचन जनु बान।

नाइ राम-पद-कमल-जुग, बोले गिरा प्रमान।।”

यहाँ स्थायी भाव क्रोध, आश्रय लक्ष्मण, आलम्बन जनक के वचन उद्दीपन जनक के वचनों की कठोरता ,अनुभाव भौंहें तिरछी होना, होंठ फड़कना, नेत्रों का रिसौहैं होना संचारी भाव अमर्ष-उग्रता, कम्प आदि हैं, अत: यहाँ रौद्र रस है।

6. भयानक रस

भयप्रद वस्तु या घटना देखने सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का संचार होता है। यही भय स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में परिपुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तो वहाँ भयानक रस होता है। उदाहरण-

“एक ओर अजगरहि लखि, एक ओर मृगराय।

विकल बटोही बीच ही, परयों मूरछा खाय।।”

यहाँ पथिक के एक ओर अजगर और दूसरी ओर सिंह की उपस्थिति से वह भय के मारे मूर्छित हो गया है। यहाँ भय स्थायी भाव, यात्री आश्रय, अजगर और सिंह आलम्बन, अजगर और सिंह की भयावह आकृतियाँ और उनकी चेष्टाएँ उद्दीपन, यात्री को मूर्छा आना अनुभाव और आवेग, निर्वेद, दैन्य, शंका, व्याधि, त्रास, अपस्मार आदि संचारी भाव हैं, अत: यहाँ भयानक रस है।

7. बीभत्स रस

वीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। अनेक विद्वान् इसे सहृदय के अनुकूल नहीं मानते हैं, फिर भी जीवन में जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न करने वाली परिस्थितियाँ तथा वस्तुएँ कम नहीं हैं। अत: घृणा का स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है तब बीभत्स रस उत्पन्न होता है। उदाहरण-

“सिर पर बैठ्यो काग आँख दोउ खात निकारत।

खींचत जीभहिं स्यार अतिहि आनन्द उर धारत।।

गीध जाँघ को खोदि खोदि के मांस उपारत।

स्वान आंगुरिन काटि-काटि कै खात विदारत।।”

यहाँ राजा हरिश्चन्द्र श्मशान घाट के दृश्य को देख रहे हैं। उनके मन में उत्पन्न जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव, दर्शक (हरिश्चन्द्रं) आश्रय, मुदें, मांस और श्मशान का दृश्य आलम्बन, गीध, स्यार, कुत्तों आदि का मांस नोचना और खाना उद्दीपन, दर्शक/राजा हरिश्चन्द्र का इनके बारे में सोचना अनुभाव और मोह, ग्लानि आवेग, व्याधि आदि संचारी भाव हैं, अत: यहाँ बीभत्स रस है।

8. अद्भुत रस

अलौकिक, आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता और मन में स्थायी भाव विस्मय उत्पन्न होता है। यही विस्मय जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों में पुष्ट होकर आस्वाद्य हो जाता है, तो अद्भुत रस उत्पन्न होता है। उदाहरण-

“अम्बर में कुन्तल जाल देख,

पद के नीचे पाताल देख,

मुट्ठी में तीनों काल देख,

मेरा स्वरूप विकराल देख,

सब जन्म मझी से पाते हैं,

फिर लौट मुझी में आते हैं।”

यहाँ स्थायी भाव विस्मय, ईश्वर का विराट् स्वरूप आलम्बन, विराट् के अद्भुत क्रियाकलाप उद्दीपन, आँखें फाड़कर देखना, स्तब्ध, अवाक् रह जाना अनुभाव और भ्रम, औत्सुक्य, चिन्ता, त्रास आदि संचारी भाव हैं, अत: यहाँ अद्भुत रस है।

9. शान्त रस

अभिनवगुप्त ने शान्त रस को सर्वश्रेष्ठ माना है। संसार और जीवन की नश्वरता का बोध होने से चित्त में एक प्रकार का विराग उत्पन्न होता है परिणामत: मनुष्य भौतिक तथा लौकिक वस्तुओं के प्रति उदासीन हो जाता है, इसी को निर्वेद कहते हैं। जो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर शान्त रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण-

“सुत वनितादि जानि स्वारथरत न करु नेह सबही ते।

अन्तहिं तोहि तजेंगे पामर! तू न तजै अबही ते।

अब नाथहिं अनुराग जाग जड़, त्यागु दुरदसा जीते।

बुझै न काम अगिनि ‘तुलसी’ कहुँ विषय भोग बहु घी ते।।”

यहाँ स्थायी भाव, निर्वेद आश्रय, सम्बोधित सांसारिक जन आलम्बन, सुत वनिता आदि अनुभाव, सुत वनितादि को छोड़ने को कहना संचारी भाव धृति, मति विमर्श आदि हैं, अत: यहाँ शान्त रस है। शास्त्रीय दृष्टि से नौ ही रस माने गए हैं लेकिन कुछ विद्वानों ने सूर और तुलसी की रचनाओं के आधार पर दो नए रसों को मान्यता प्रदान की है-वात्सल्य और भक्ति।

10. वात्सल्य रस

वात्सल्य रस का सम्बन्ध छोटे बालक-बालिकाओं के प्रति माता-पिता एवं सगे-सम्बन्धियों का प्रेम एवं ममता के भाव से है। हिन्दी कवियों में सूरदास ने वात्सल्य रस को पूर्ण प्रतिष्ठा दी है। तुलसीदास की विभिन्न कृतियों के बालकाण्ड में वात्सल्य रस की सुन्दर व्यंजना द्रष्टव्य है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह है। उदाहरण-

“किलकत कान्ह घुटुरुवनि आवत।

मनिमय कनक नन्द के आँगन बिम्ब पकरिबे धावत।

कबहुँ निरखि हरि आप छाँह को कर सो पकरन चाहत।

किलकि हँसत राजत द्वै दतियाँ पुनि पुनि तिहि अवगाहत।।”

यहाँ स्थायी भाव वत्सलता या स्नेह, आलम्बन कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएँ, उद्दीपन किलकना, बिम्ब को पकड़ना, अनुभाव रोमांचित होना, मुख चूमना, संचारी भाव हर्ष, गर्व, चपलता, उत्सुकता आदि हैं, अत: यहाँ वात्सल्य रस है।

11. भक्ति रस

भक्ति रस शान्त रस से भिन्न है। शान्त रस जहाँ निर्वेद या वैराग्य की ओर ले जाता है वहीं भक्ति ईश्वर विषयक रति की ओर ले जाते हैं यही इसका स्थायी भाव भी है। भक्ति रस के पाँच भेद हैं-शान्त, प्रीति, प्रेम, वत्सल और मधुर। ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप में मानव संस्कार में प्रतिष्ठित है, इस दृष्टि से भी भक्ति रस मान्य है। उदाहरण-

“मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई।

जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।।

साधुन संग बैठि बैठि लोक-लाज खोई।

अब तो बात फैल गई जाने सब कोई।।”

यहाँ स्थायी भाव ईश्वर विषयक रति, आलम्बन श्रीकृष्ण उद्दीपन कृष्ण लीलाएँ, सत्संग, अनुभाव-रोमांच, अश्रु, प्रलय, संचारी भाव हर्ष, गर्व, निर्वेद, औत्सुक्य आदि हैं, अत: यहाँ भक्ति रस है।

Ras in Hindi Worksheet Exercise Questions with Answers PDF

प्रश्ना1.

रस सिद्धान्त के आदि प्रवर्तक कौन हैं?

(a) भरतमुनि (b) भानुदत्त (c) विश्वनाथ (d) भामह

उत्तर :

(a) भरतमुनि

प्रश्ना 2.

आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है?

(a) सात (b) आठ (c) नौ (d) दस

उत्तर :

(b) आठ

प्रश्ना 3.

काव्यशास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं?

(a) छ: (b) सात (c) चार (d) दो

उत्तर :

(a) छ:

प्रश्ना 4.

काव्यशास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या है ।

(a) आठ (b) नौ (c) दस (d) ग्यारह

उत्तर :

(b) नौ

प्रश्ना 5.

संचारी भावों की संख्या है।

(a) 27 (b) 29 (c) 31 (d) 33

उत्तर :

(d) 33

प्रश्ना 6.

भक्ति रस की स्थापना किसने की?

(a) भरत ने (b) विश्वनाथ ने (c) रूपगोस्वामी ने (d) मम्मट ने

उत्तर :

(c) रूपगोस्वामी ने

प्रश्ना 7.

सात्विक अनुभाव कितने हैं?

(a) दो (b) चार (c) छ: (d) आठ

उत्तर :

(d) आठ

प्रश्ना 8.

निर्जन नटि-नटि पुनि लजियावै।

छिन रिसाई छिन सैन बुलावे।।

इस चौपाई में कौन-सा रस है?

(a) संयोग शृंगार (b) वियोग शृंगार (c) करुण रस (d) अद्भुत रस

उत्तर :

(a) संयोग शृंगार

प्रश्ना 9.

आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है?

(a) शृंगार रस (b) हास्य रस (c) वीर रस (d) शान्त रस

उत्तर :

(b) हास्य रस

प्रश्ना 10.

आलम्बन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएँ होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं?

(a) विभाव (b) अनुभाव (c) उद्दीपन (d) संचारी भाव

उत्तर :

(b) अनुभाव